- 你現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 / 墻體彩繪資訊 / 正文內(nèi)容

-

分類:墻體彩繪資訊標簽:壁畫

如果我們現(xiàn)在要呈現(xiàn)中國,給世界一個新的中國認知,既讓世界看到中國絢麗的文明和對歷史的自覺,又不至于變成文化民族主義的盲目夸張,你要找什么作為“中國風格”和“中國象征”,使其一方面反映歷史、另一方面又反映現(xiàn)實呢?中國的歷史很長,文化很豐富,藝術(shù)也很多,僅僅以一想就想到的視覺藝術(shù)品來說,從商周的青銅器、兩漢的畫像石、魏晉南北朝隋唐的書法碑帖和宗教造像、宋元的繪畫,可以挑出來展示中國的東西多得很,僅僅挑選一下,就要花很多精力,也需要有充分的知識為基礎(chǔ)。所以,要思考,什么是中國的文化象征,用什么來呈現(xiàn)中國?

一、“中國文化”不能抽象加以定義

只有講清楚這個文化是中國有、而其他國家沒有,或者說華人世界有、其他民族沒有,這才是比較“典型的”中國文化。

接到會議通知,發(fā)現(xiàn)主題是討論“中國元素”。琢磨了一下,覺得這個話題真是很難講。三年前,跟奧運會有關(guān)的一些朋友也曾經(jīng)來找我,也問過這個問題,那時我還在北京清華大學工作,我感到要回答奧運會怎樣才能有中國的風格,怎樣才能表現(xiàn)出中國的傳統(tǒng),這是很難的問題。等到奧運會開幕,我看了一下,覺得張藝謀他們團隊確實想了很多方法,比如說采用卷軸形式展開呈現(xiàn),比如說,用“缶”代“鼓”,加上聲光化電倒計時。再比如說,向觀眾展示古代中國的活字印刷、水墨畫、陸地和海上的絲綢之路,加上還有京劇和牽線木偶、古代的禮樂和太極拳,一波又一波,很明顯是有意向世界展現(xiàn)傳統(tǒng)中國文化。當然表演得很精彩,但多少也覺得很堆砌和繁復。后來,張藝謀導演接受采訪的時候,也說導演團隊想法太多,是“老虎吃天,什么都想裝進去”。這話是大實話。后來,有人來訪問我,讓我談印象,我也說了一句話,叫“一小時載不動五千年”。什么意思呢?就是你不可能在一小時里面,把中國文化方方面面都表現(xiàn)出來,把什么都裝進去,否則就有可能變成一本“中國文化概論”了。概論是什么?就是好像什么都有,但實際上最終什么都沒有的東西。所以無論如何,你要找出一些能夠成為典型象征的東西,來呈現(xiàn)中國文化,呈現(xiàn)中國風格。今天在這里討論這個問題,跟世博會有關(guān)。顯然大家都在想,什么是能夠鮮明呈現(xiàn)的中國風格?說實在話,到現(xiàn)在我還是覺得,沒法給出一個很完整、很確切的答案。

要說“什么是中國風格”,請讓我從“什么是中國文化”這個問題講起。這些年來,我在很多場合一直批評某些論述中國文化的方法。因為研究中國文化的著作或者論文,常常是一種概論式的,或者說很宏觀、很一般的在介紹中國文化。我覺得,要講清什么是中國文化,“中國”兩字是最重要的,而“文化”倒是誰都有的。你只有講清楚這個文化是中國有、而其他國家沒有,或者說華人世界有、其他民族沒有,這才是比較“典型的”中國文化。不能把那些“非典(型)”東西統(tǒng)統(tǒng)敘述一遍,就算是中國文化了。前些時候,我曾經(jīng)在一次講演時說到,特別能夠呈現(xiàn)中國的文化,可能有五個方面非常重要,第一個是漢字的閱讀書寫和用漢字思維。傳說倉頡造字,天雨粟,鬼夜哭,這雖然是神話,但是使用象形為基礎(chǔ)的漢字,而且至今還使用這樣的文字來思考和表達,這在漢族中國人的思考方法和意義表達上,確實影響深遠而巨大;第二個是古代中國的家庭、家族、家國結(jié)構(gòu),和在家族倫理、家國秩序基礎(chǔ)上發(fā)展出來的儒家學說,以及儒家的一整套有關(guān)國家、社會和個人的政治設(shè)計。大家都知道,“修齊治平”的思想也構(gòu)成了古代中國的傳統(tǒng);第三個是“三教合一”的宗教世界,“儒家治世,佛教治心,道教治身”,這種儒道佛基本彼此相處、互為補充的宗教生態(tài),大概是世界其他很多區(qū)域或國家都罕見的;第四個是理解和詮釋宇宙的“陰陽五行”學說,以及在這套學說基礎(chǔ)上發(fā)展出來的知識、觀念和技術(shù),不僅包括中醫(yī)、風水、預(yù)測,甚至還包括政治、審美等等;最后一個是天圓地方的觀念,它形成了中國人非常特殊的天下觀念,以及在天下觀念基礎(chǔ)上發(fā)展出來的一種世界圖像,而且還在天下想像中,形成了古代以朝貢體制為基礎(chǔ)的國際秩序。如果你拿這五個方面跟基督教文明比,跟伊斯蘭世界比,甚至跟東亞、南亞也相信佛教、也用儒家律令的區(qū)域比,你會發(fā)現(xiàn),這才是“中國的”文化。所以,我希望不要用“放之四海皆準”,來抽象和泛泛地定義中國文化。

二、尋求具體的中國文化象征

什么是我們可以用來呈現(xiàn)中國文化的風格?我不太愿意說“元素”,更愿意說“風格”,或者說中國風格的“象征”

什么是“中國風格”?換句話說,就是什么東西才能在視覺、聽覺上或者說在感覺上呈現(xiàn)中國特點?先說明一點,我不太喜歡用“元素”這個詞,因為“元素”這個詞,總給人以“添加劑”或“調(diào)味料”的感覺。

讓我扯遠一些,先從日本風格講起。我們可以從日本反過來看,是什么讓人記住了日本,或者說,日本人著力向外界呈現(xiàn)的日本風格和日本特色是什么?很多歐洲人包括中國人,都會感覺到,日本文化中的一些東西,好像一講出來、一拿出來,人們馬上會有自然的反應(yīng),說這是“日本的”。比如說浮世繪,就是很典型的,它的色彩、變形和構(gòu)圖,就很有特點,以至于17、18世紀的歐洲,很多人認為浮世繪就代表了東方,就是東方繪畫的最高境界。還有一個是鳥居,就是放置在神社前面,有點兒像中國牌樓、紅彤彤的那個東西。我看世博會中國館的設(shè)計,有一點像這個東西重重疊疊起來的。可是在很多外國人心目中,鳥居仿佛就是日本的象征,它是朱紅色的,遠遠看去很醒目。我們知道,有些形式感很強的東西,如果反復出現(xiàn),就會變成一種固定的文化象征;鳥居就是這樣的東西。再比如日本的枯山水,這個枯山水很有趣,就像我們中國的庭院園林,可是它著意簡潔蕭散,稀疏的樹枝、清淺的水池、幾塊簡練的石頭,把很純凈的沙石撒在那兒鋪地,還用竹耙耙來耙去,梳理成一些圖案,整個兒構(gòu)成了一幅很簡練的畫面,多少帶有一點蒼茫蕭瑟的感覺,跟中國的園林完全不一樣,它是人工營造的自然。很多人認為日本人追求自然,其實,日本人并不真的追求自然,日本人追求的是人工精雕細琢的自然,它是人為的、精致的。這不像中國;中國本質(zhì)上追求的是自然而然,很純粹、放任的自然。最后,再說一個容易令人引起聯(lián)想的日本象征,那就是富士山,不止是很巨大的、真的頭上戴雪的富士山,也包括色彩很艷麗但是非常典型的畫面上的,就像平山郁夫畫的那個富士山。日本人很有意識地向西方推介他們的日本色彩、日本風格,以至于在很長時間里,西方人認為日本代表了包括中國在內(nèi)的東方文化,甚至一想起日本來,就把它理解為這是跟西方不同的“東方”。

其實,很多風格和色彩并不是日本的。舉兩個例子。我特別注意到的一個是“禪”。因為日本很早就有像鈴木大拙這樣用盡心思,以西方語言和概念向西方人宣傳禪思想和禪文化的有心人,也有西田幾多郎這樣努力在佛教禪宗中發(fā)掘資源,重組現(xiàn)代日本哲學思想的學者,他們從20世紀初開始就向外推銷、向外普及日本文化,包括日本禪宗,所以,在很多歐洲人、美國人心目中,禪宗是日本的宗教,在很長時間里,“禪”在英文世界里叫ZEN,發(fā)音是按照日文來的。可是禪宗是從中國傳過去的呀。直到現(xiàn)在,西方還是說ZEN,只有專門研究禪史的學者才漸漸改用CHAN這個拼法。還有一個就是圍棋;圍棋當然是東方智慧,非常復雜,它的棋盤與天地宇宙象征有關(guān),它的變化比國際象棋要復雜多了,所以,至今電腦可以在國際象棋上戰(zhàn)勝最高段的棋手,但是在千變?nèi)f化的圍棋上,再強的電腦卻也只是初級水平。圍棋是中國的發(fā)明,考古已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了很早時期的中國圍棋實物。但是,在西方,圍棋的發(fā)音是KO,這也是日文來的,這使得很多西方人認為圍棋是日本文化。

當然,我不是說,中國應(yīng)當和日本去搶“東方象征”。問題是,什么是我們可以用來呈現(xiàn)中國文化的風格?再說一遍,我不太愿意說“元素”,更愿意說“風格”,或者說中國風格的“象征”,這比較好一點。中國和日本,不要看文化有一些共同淵源,其實有很多東西不一樣。比如欣賞石頭。剛才講的枯山水里面有石頭,日本佛寺里有石頭,神社里也裝飾有石頭,但是很多是圓圓的、光滑的石頭,最多有些苔蘚,他們并沒有中國的奇石傳統(tǒng),而奇石傳統(tǒng),中國文人很早就有,中國文人喜歡和欣賞的石頭,包括各種園林里最重要的觀賞的石頭,是太湖石、靈璧石,就像米芾說的,得瘦、皺、漏、透。一看園林或庭院里供的石頭,就可以知道這是中國的還是日本的。

日本很注意捍衛(wèi)自己文化的獨特性,也很注意展示日本文化的魅力。除了上面講到的浮世繪、枯山水、禪宗和圍棋之外,他們還相當著意地向世界介紹很多他們覺得象征日本的文化,有相撲、藝妓、神道(神社)、祭祀(如京都三大祭)。當然,他們也有為了宣傳自己的文化,過分強調(diào)日本歷史和文化的獨立性,甚至閉著眼睛否認其中的中國淵源的時候。我講一個親身經(jīng)歷的例子。1998年我在日本京都大學任客座教授,當時正好有日本NHK電視臺做一個考古節(jié)目,那時,在奈良一個叫明日香村的地方發(fā)現(xiàn)了一個古墳,為了不破壞古墳,他們只是把一個類似胃鏡那樣的鏡子伸進去,借助這個儀器,看到了古墳四壁,繪有青龍、白虎、朱雀、玄武,也就是“四靈”,這是一種中古很流行的墓室壁畫的繪制方式。參與電視轉(zhuǎn)播的專家就說,這個古墳是日本特色。后來有人問我,我說這是從中國中古墓室傳來的壁畫傳統(tǒng)。可是有的日本學者卻很不愿意這樣說,最多只愿意說,這是從百濟過來的,像當時NHK的一個主持人就是這么說的。其實,就算是百濟來的,也是從中國傳過來的;在中國,有關(guān)這方面的考古資料很多,中古時期的墓室四壁多有這個繪制方式。但是,日本人為了捍衛(wèi)自己文化的獨立性,非要把它說成是日本自己的不可。這也是出于民族自尊吧。

所以,對照日本,我們也要想一想,什么是中國自己的文化風格,而這個中國風格又是由什么傳統(tǒng)的象征物呈現(xiàn)的,這些文化象征又怎樣能夠以現(xiàn)代形式,簡明清晰地傳遞出一個“中國”來?我總覺得,世博會設(shè)計者應(yīng)該在這方面下工夫,找到一些獨有的、又能夠很簡明地呈現(xiàn)出來的象征物。我不是這方面專家,但是如果讓我乍一想,我也會想到四靈和麒麟。在中國,四靈不僅是四方、還是四季的象征,麒麟則是中央的象征,麒麟又據(jù)說是對遠方異獸長頸鹿的想像和變形,它倒是很中國化的,就像華表,讓人一看就覺得是中國傳統(tǒng)文化的象征。很慚愧,我的興趣和知識有限,我現(xiàn)在能夠想到的,多數(shù)是和歷史有關(guān)的象征物,像古代的考古發(fā)現(xiàn)和傳世文物中,還有很多東西很有味道,比如說,我們?nèi)タ匆豢撮L沙馬王堆出土的T形帛畫,就能感受到古代中國對天上、地下、人間三重世界的想像。又比如說,古代青銅器反復出現(xiàn)饕餮紋、云雷紋,它也很“中國”呀。中國繪畫中的水墨畫,最受人推崇的是僅僅用墨的濃淡、干枯、濕潤來表現(xiàn)自然的層次和遠近,這樣的“中國的”味道,我們怎樣能把它轉(zhuǎn)化成現(xiàn)代形式?

大家知道,一個國家、一個民族的文化象征,總是跟這個國家和民族的狀況有關(guān);大凡外國人對異國的記憶和印象,常常依賴幾個典型性象征,西方人想像中國是這樣,中國人想像外國也是這樣。在19世紀到20世紀的前半葉,中國多災(zāi)多難,國力衰微,在外國人的想像和印象里,小腳、辮子、鴉片加上酷刑,這些經(jīng)常出現(xiàn)在西方人的中國繪畫里的東西,常常成為中國象征。有一年,我到荷蘭訪問,著名的萊頓大學圖書館保留著不少高羅佩收集的近代歐洲的中國繪畫。高羅佩大家應(yīng)當很熟悉,就是那個當過外交官,編過《秘戲圖考》、《狄公案》的西方學者。他多年收集的文獻中,有好幾種18世紀西方人對中國的素描集,就是畫的中國行刑圖,比如說凌遲、戴枷、游街、站豬籠、挨夾拶等等。這象征著中國的殘酷,也表現(xiàn)著歐洲人的偏見。所以,如果我們現(xiàn)在要呈現(xiàn)中國,給世界一個新的中國認知,既讓世界看到中國絢麗的文明和對歷史的自覺,又不至于變成文化民族主義的盲目夸張,你要找什么作為“中國風格”和“中國象征”,使其一方面反映歷史、另一方面又反映現(xiàn)實呢?中國的歷史很長,文化很豐富,藝術(shù)也很多,僅僅以一想就想到的視覺藝術(shù)品來說,從商周的青銅器、兩漢的畫像石、魏晉南北朝隋唐的書法碑帖和宗教造像、宋元的繪畫,可以挑出來展示中國的東西多得很,僅僅挑選一下,就要花很多精力,也需要有充分的知識為基礎(chǔ)。所以,要思考,什么是中國的文化象征,用什么來呈現(xiàn)中國?

三、舊傳統(tǒng)必須要有新詮釋

當下的現(xiàn)實環(huán)境和迫切危機,決定你發(fā)掘什么樣的歷史記憶,什么樣的歷史記憶,才決定你挑選什么資源。

所謂“傳統(tǒng)”,到了現(xiàn)代,必須要有一些新詮釋。對于文化傳統(tǒng),我很反對人們簡單講“繼承”,也很反對簡單講“影響”。為什么?因為“繼承”和“影響”兩個詞,讓人感覺好像是“一個蘿卜一個坑”、“老子英雄兒好漢”,“繼承”好像就是現(xiàn)成地拿過來,就像繼承遺產(chǎn)一樣,除了交一些遺產(chǎn)稅外,祖宗的錢可以現(xiàn)成地拿來就花;還有一個“影響”,影響好像是古人有意教育了今人,古代簡單塑造了現(xiàn)代,后人只能等著教訓,連挑選和改造的可能都沒有。

其實,所有的文化傳承,都有三個連續(xù)環(huán)節(jié)。第一個環(huán)節(jié)是,傳統(tǒng)文化只是歷史留下來的一個資源倉庫,這個倉庫并不都是好的東西,或者都是壞的東西;就算都是好東西,也不是可以“吃現(xiàn)成飯”、“穿現(xiàn)成衣”的。它是一個紛紜雜陳的資源倉庫,等待后人去挑挑揀揀。所以,接下來第二個就是挑選,挑選是要花心思的,要根據(jù)當下回溯歷史,當下的現(xiàn)實環(huán)境和迫切危機,決定你發(fā)掘什么樣的歷史記憶,什么樣的歷史記憶,才決定你在這個倉庫里面挑選什么資源。第三個環(huán)節(jié)就是“詮釋”,舊東西要有新解釋,因為有這個重新解釋,“傳統(tǒng)”就不一定非要原汁原味不可,強調(diào)傳統(tǒng)要原汁原味,那是“原教旨”,是“墨守陳規(guī)”或者“刻舟求劍”。經(jīng)過詮釋的傳統(tǒng),不是舊傳統(tǒng),而是新傳統(tǒng)。這樣,舊傳統(tǒng)、新傳統(tǒng)才能不斷傳下來,不斷由舊變新。這才是文化的傳承。

這個文化傳承,現(xiàn)在我們做得怎么樣呢?我們應(yīng)該承認,似乎還不很好,也不很讓人滿意。一方面,從晚清民初以來,西風壓倒東風,中國總是處于被動追求富強的緊張之中,總希望割斷拖著的歷史尾巴,輕裝跑步進入世界,把現(xiàn)代趕快帶回家來,所以,常常簡單地批判傳統(tǒng),希望徹底地日月?lián)Q新天。但另一方面,為了在世界洶涌大潮中守護中國的存在,又總想誓死捍衛(wèi)傳統(tǒng),也形成了自家寶藏無限好的習慣,敝帚自珍,什么壇壇罐罐都留著,所以常常忽略了傳統(tǒng)需要新詮釋,文化需要新轉(zhuǎn)型。當然,現(xiàn)在又有新問題和新說法出來了,根據(jù)一種來自西方的洋理論,說我們挑選文化象征,由于處在西方強勢下,不得不去了解西方人愿意聽什么、喜歡看什么,只好按照西方人的口味來包裝出一個,或者重新造一個給他們看的“東方”,就像來料加工一樣,活兒是自己的,圖紙是人家的,這常常被人批評為“東方主義”。這也許是有一點兒麻煩。但是我想,我們也不能因噎廢食,采取固執(zhí)的民族主義,他們喜歡看什么我們就偏不給他們看;這也不對。所以,我們一定要有自己的選擇。

在我看來,有一些事情會對我們有啟發(fā)。比如,前面我們說到的漢字。我在美國華盛頓的賽克勒博物館看過徐冰的“天書”,其實,看上去滿篇兒是漢字,但每個字都不是漢字,但因為它幾十米長,一米多寬,懸掛在半空,乍進去看,就占滿了眼眶,讓人感覺是置身于一個漢字構(gòu)成的世界,人好像處在一個中國的文化空間,給人很強的視覺上的文化震撼。為什么?我們就可以探討一下它傳達和呈現(xiàn)了一種什么感覺?現(xiàn)在大家看,拳擊手泰森,胳膊上的刺青是漢字;NBA籃球明星,肩膀上刺的也是漢字。可能他們根本不知道是什么意思,為什么還要刺?是很神秘,還是很有趣?另外,吳冠中的畫,技法好像是西洋的,用的原料也似乎是西洋的,但是,他有中國風格、中國味道在里面,一看就和西洋人的畫不一樣。另外一個很成功的例子,是小提琴協(xié)奏曲《梁祝》,小提琴、大提琴,以及伴奏的樂隊,大多是西洋樂器,形式也是西洋的,但是,它的旋律卻很有中國味道。我覺得,“味道”這個東西,說不清、道不明,但是它卻很重要。古代中國的畫論、詩論里面,就愛講“滋味”和“神韻”,這味道就是滋味和神韻。

因此,如何呈現(xiàn)中國,一定要有一點“招數(shù)”,要有把傳統(tǒng)詮釋到現(xiàn)代的一些技巧、方法和思路。近年來,我看到一些創(chuàng)作流行歌曲的人,他們開始有一些自覺意識,想辦法在流行里穿插傳統(tǒng),他們提出,古詩詞、古意像、古詞語,加上新配器、新旋律、新唱法,這是否也是一種努力呢?

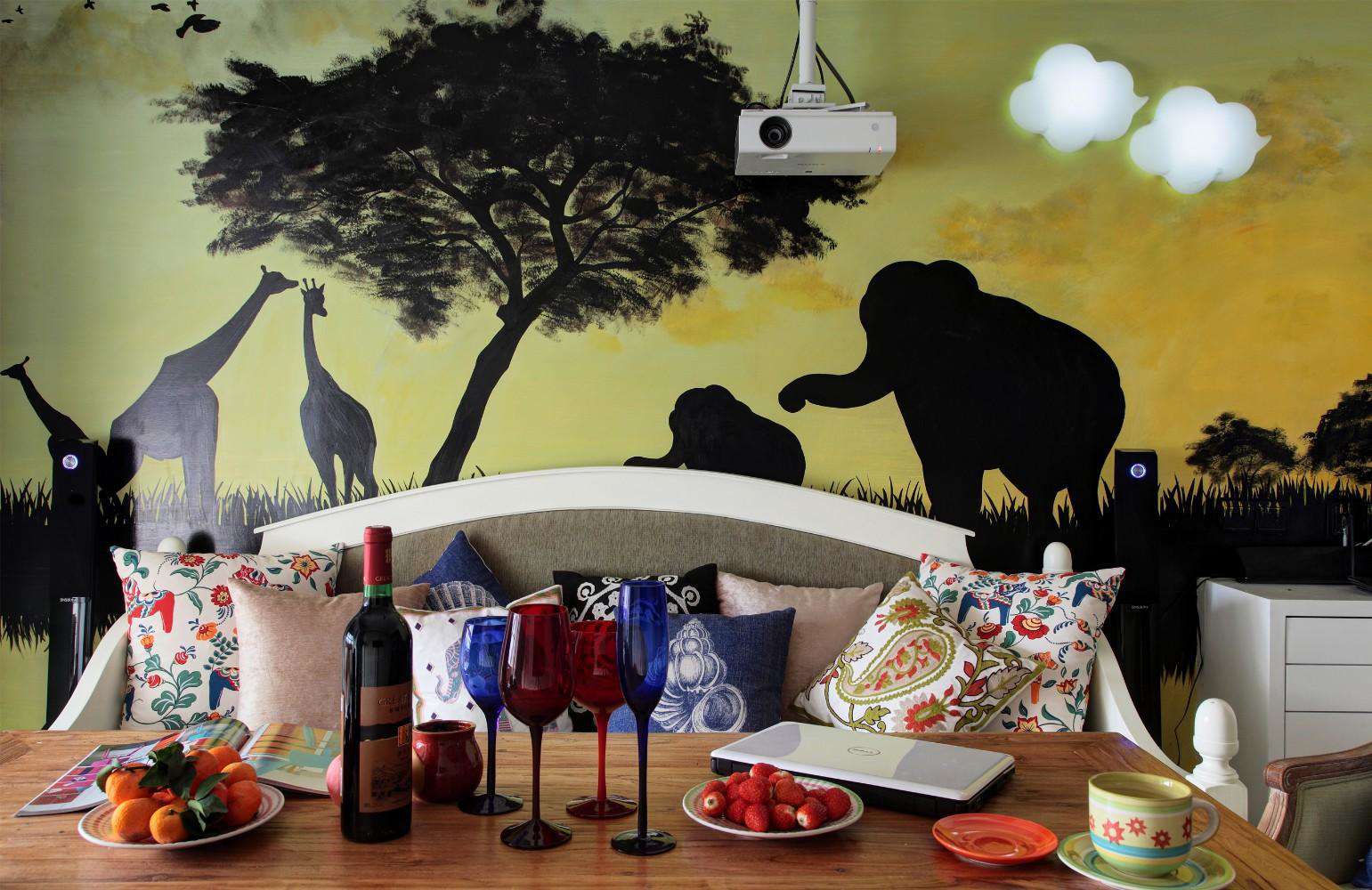

2020年04月30日什么是“中國”風格 壁畫

- 承接全國墻體彩繪手繪業(yè)務(wù)

- 承接全國墻體彩繪手繪業(yè)務(wù)